奥 の 細 道 芭 蕉

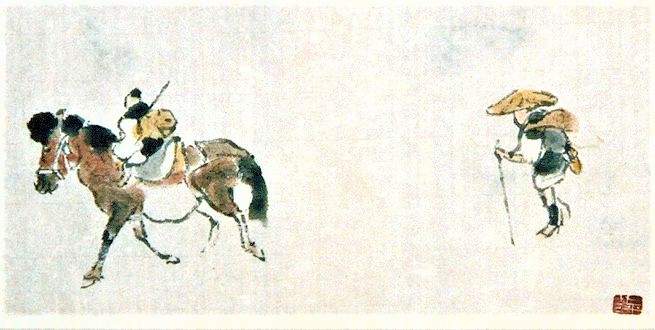

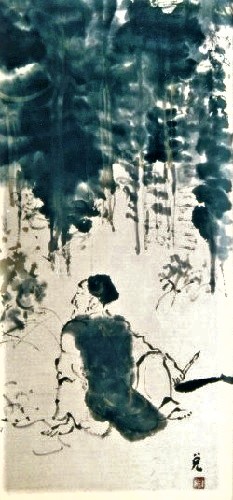

月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。

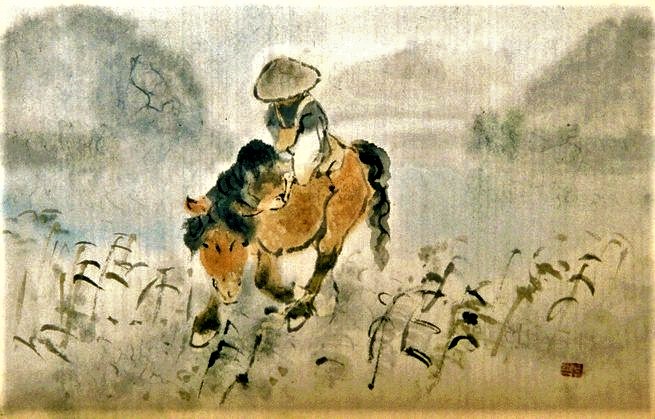

舟の上に生涯をうかべ馬の口とらへて老を迎ふる者は、日々旅にして旅を栖とす。

古人も多く旅に死せるあり。

予もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて漂泊の思やまず、海浜にさすらへ、去年の秋江上の破屋に蜘蛛の古巣を払ひてやゝ年も暮、春立てる霞の空に、白川の関越えんと、そゞろ神の物につきて心をくるはせ、道祖神のまねきにあひて取る物手につかず、股引の破れをつづり笠の緒つけかへて、三里に灸すうるより、松島の月まづ心にかゝりて、住める方は人に譲り、杉風が別墅に移るに、

草の戸も住みかはる代ぞ雛の家

表八句を庵の柱にかけおく。

弥生も末の七日、あけぼのの空朧々として、月は有明にて光をさまれるものから、不二の峯幽にみえて、上野谷中の花の梢又いつかはと心細し。

弥生も末の七日、あけぼのの空朧々として、月は有明にて光をさまれるものから、不二の峯幽にみえて、上野谷中の花の梢又いつかはと心細し。

睦まじきかぎりは宵よりつどひて、舟にのりて送る。

千住といふ所にて舟をあがれば、前途三千里のおもひ胸にふさがりて、幻の巷に離別の涙をそゝぐ。

行く春や鳥啼き魚の目は泪

これを矢立の初めとして、行く道なほ進まず。

人々は途中に立ち並びて、後影の見ゆるまではと見送るなるべし。

今年元禄二とせにや、奥羽長途の行脚たゞかりそめに思ひ立ちて、呉天に白髪の恨を重ぬといへども、耳に触れていまだ目に見ぬ境、もし生きてかへらばと定めなき頼みの末をかけ、其の日漸く早加といふ宿にたどり着きにけり。

今年元禄二とせにや、奥羽長途の行脚たゞかりそめに思ひ立ちて、呉天に白髪の恨を重ぬといへども、耳に触れていまだ目に見ぬ境、もし生きてかへらばと定めなき頼みの末をかけ、其の日漸く早加といふ宿にたどり着きにけり。

痩骨の肩にかゝれる物まづ苦しむ。

たゞ身すがらにと出で立ち侍るを、紙子一衣は夜の防ぎ、ゆかた雨具墨筆のたぐひ、あるはさりがたき餞などしたるは、さすがに打捨て難くて、路次のわづらひとなれるこそわりなけれ。

室の八島に詣す。

同行曾良が曰く、此の神は木花咲耶姫の神と申して、富士一体なり。

又煙をよみ習はし侍るもこの謂れなり。

将このしろといふ魚を禁ず。

縁記の旨世につたふ事も侍りし。

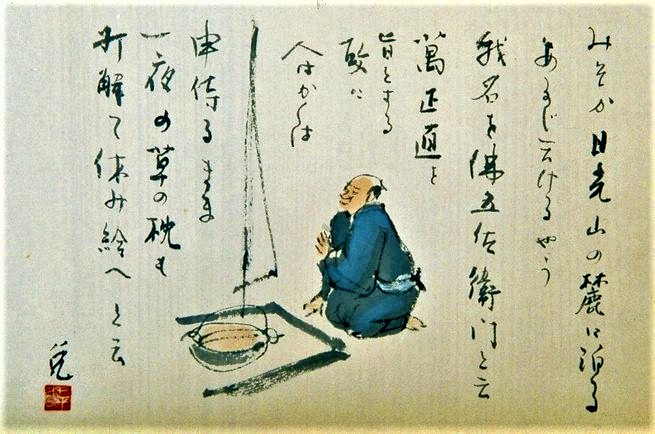

三十日、日光山の麓に泊る。

三十日、日光山の麓に泊る。

主の云ひけるやう、我名を仏五左衛門といふ。

よろづ正直を旨とする故に人かくは申し侍るまゝ、一夜の草の枕もうちとけて休み給へといふ。

いかなる仏の濁世塵土に示現して、かゝる桑門の乞食順礼ごときの人をたすけ給ふにやと、主のなすことに心をとゞめて見るに、たゞ無智無分別にして正直偏固のものなり。

剛毅木訥の仁に近きたぐひ、気稟の清質尤も尊ぶべし。

卯月朔日、御山に詣拝す。

往昔此の御山を二荒山と書きしを、空海大師開基の時日光と改め給ふ。

千歳未来をさとり給ふにや、今この御光一天にかゞやきて、恩沢八荒にあふれ、国民安堵の栖穏かなり。

猶憚多くて筆をさし置きぬ。

あらたふと青葉若葉の日の光

黒髮山は、霞かゝりて雪いまだ白し。

剃り捨ててくろかみ山に衣更 曾良

曾良は河合氏にして惣五郎と云へり。

芭蕉の下葉に軒をならべて、予が薪水の労をたすく。

このたび松島象潟の眺め共にせんことを悦び、かつは羈旅の難をいたはらんと、旅だつ暁髪を剃りて墨染にさまをかへ、惣五を改めて宗悟とす。

仍つて黒髪山の句有り。

衣更の二字力ありて聞ゆ。

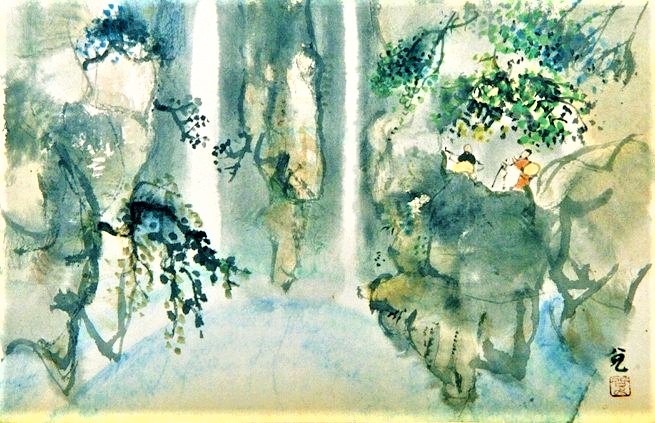

二十余町を登つて滝あり。

岩洞の頂より飛流して百尺千岩の碧潭に落ちたり。

岩窟に身をひそめ入りて滝の裏より見れば、裏見の滝と申し伝へ侍るなり。

暫時は滝に籠るや夏の初め

那須の黒羽といふ所に知る人あれば、これより

那須の黒羽といふ所に知る人あれば、これより

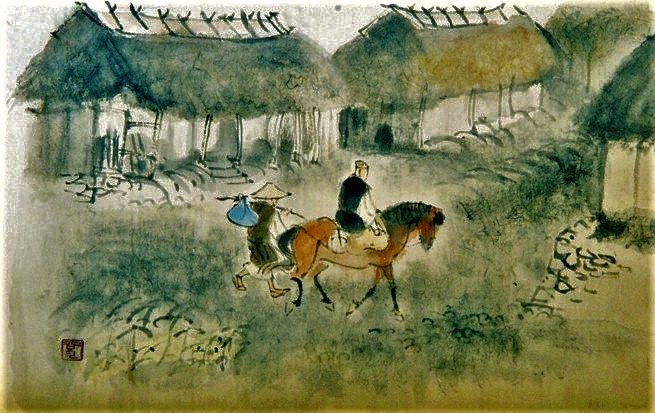

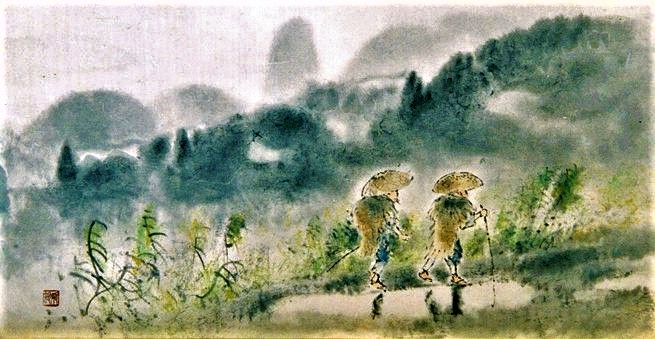

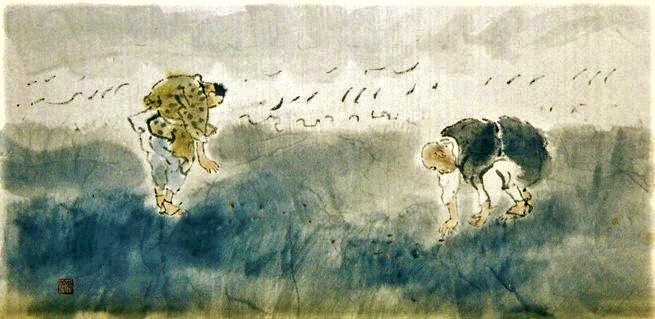

遥に一村を見かけて行くに、雨ふり日くる。

農夫の家に一夜をかりて、明くれば又野中をゆく。

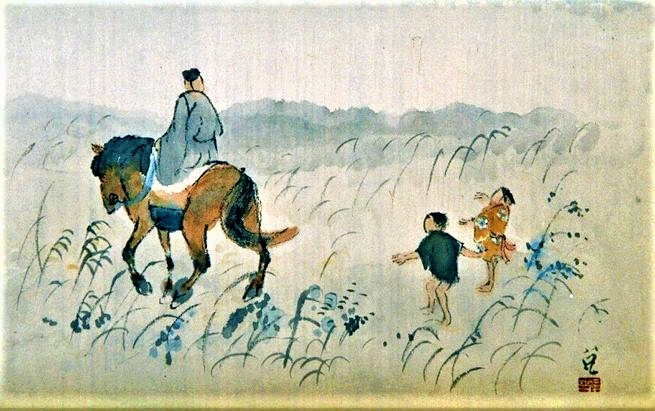

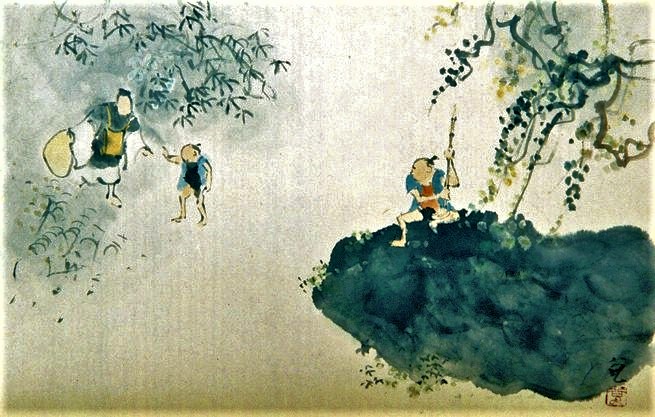

そこに野飼の馬あり。

草刈るをのこに歎きよれば、野夫といへどもさすがに情しらぬにはあらず。

如何すべきや、されども此の野は縱横にわかれて、うひうひしき旅人の道ふみたがへん怪しう侍れば、此の馬のとゞまる処にて馬を返し給へと貸し侍りぬ。

ちひさき者ふたり、馬の跡したひて走る。

一人は小姫にて名をかさねと云ふ。

聞きなれぬ名のやさしかりければ、

かさねとは八重撫子の名なるべし 曾良

やがて人里に至れば、あたひを鞍壺に結ひつけて馬を返しぬ。

黒羽の

思ひかけぬ主の悦び、日夜語りつゞけて、其の弟桃翠などいふが朝夕勤めとぶらひ、自らの家にも伴ひて、親属の方にも招かれ、日を経るまゝに、ひと日郊外に逍遥して、犬追物の跡を一見し、那須の篠原を分けて玉藻の前の古墳をとふ。

それより八幡宮に詣づ。

与市扇の的を射し時、別しては我が国氏神正八幡と誓ひしも此の神社にて侍ると聞けば、感応殊にしきりに覚えらる。

暮るれば桃翠宅に帰る。

修験光明寺といふあり。

そこに招かれて行者堂を拝す。

夏山に足駄を拝む

当国雲岸寺のおくに、仏頂和尚山居の跡あり。

たてよこの五尺にたらぬ草の庵むすぶもくやし雨なかりせば

と松の炭して岩にかきつけ侍りと、いつぞや聞え給ふ。

其の跡見んと雲岸寺に杖を曳けば、人々すゝんで共にいざなひ、若き人多く道の程うちさわぎて、覚えずかの麓に至る。

山は奥あるけしきにて、谷道遥に松杉黒く苔したたりて、卯月の天いま猶寒し。

十景尽くる所、橋を渡つて山門に入る。

さてかの跡はいづくの程にやと、後の山によぢのぼれば、石上の小庵岩窟にむすびかけたり。

妙禅師の死関、法雲法師の石室を見るが如し。

木啄も庵はやぶらす夏木立

と、取りあへぬ一句を柱に残し侍りし。

是より殺生石に行く。

館代より馬にて送らる。

此の口付のをのこ短冊得させよと乞ふ。

やさしき事を望み侍るものかなと、

野を横に馬引きむけよほとゝぎす

殺生石は温泉の出づる山陰にあり。

石の毒気いまだ滅びず、蜂蝶のたぐひ真砂の色の見えぬほど重なり死す。

又清水ながるゝの柳は、蘆野の里に有りて田の畔にのこる。

此の所の郡守戸部某の、此の柳みせばやなど折々にの給ひ聞え給ふを、いづくの程にやと思ひしを、今日此の柳の蔭にこそ立ちより侍りつれ。

田一枚植ゑて立ちさる柳かな

心もとなき日数かさなるまゝに、白河の関にかゝりて旅心定りぬ。

いかで都へとたより求めしもことわりなり。

中にも此の関は三関の一にして、風騒の人心をとどむ。

秋風を耳にのこし、紅葉を俤にして、青葉の梢猶あはれなり。

卯の花の白妙に、茨の花の咲きそひて、雪にもこゆる心地ぞする。

古人冠を正し衣裳を改めし事など、清輔の筆にとゞめ置かれしとぞ。

卯の花をかざしに関の晴着哉 曾良

とかくして越え行くまゝに、阿武隈川をわたる。

左に会津根高く、右に岩城、相馬、三春の庄、常陸下野の地をさかひて山つらなる。

影沼といふ所を行くに、けふは空くもりて物影うつらず。

須賀川の駅に等窮といふものを訪ねて、四五日とゞめらる。

先づ白河の関いかに越えつるやと問ふ。

長途の苦しみ身心つかれ、かつは風景に魂うばはれ、懐旧に腸を断ちて、はかばかしう思ひめぐらさず。

風流のはじめやおくの田植うた

無下に越えんもさすがにと語れば、脇第三とつゞけて三巻となしぬ。

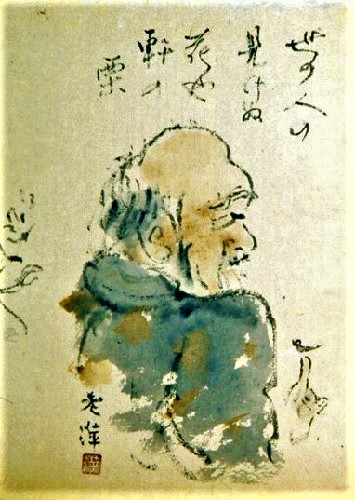

此の宿の傍に、大きなる栗の木蔭をたのみて世をいとふ僧あり。

橡ひろふ

その詞、栗といふ文字は、西の木とかきて西方浄土に便ありと、行基菩薩の一生杖にも柱にも此の木を用ひ給ふとかや。

世の人の見つけぬ花や軒の栗

等窮が宅を出でて五里ばかり、檜皮の宿をはなれてあさか山あり。

路より近し。

此のあたり沼多し。

かつみ刈る

沼をたづね人にとひ、かつみかつみと尋ねありきて、日は山の端にかゝりぬ。

二本松より右にきれて、黒塚の岩屋一見し、福島にやどる。

二本松より右にきれて、黒塚の岩屋一見し、福島にやどる。

明くれば、しのぶもぢ摺の石をたづねて忍ぶの里に行く。

遥か山陰の小里に、石なかば土に埋れてあり。

里の童部の来りて教へける、昔は此の山の上に侍りしを、

さもあるべき事にや。

早苗とる手もとや昔しのぶ摺

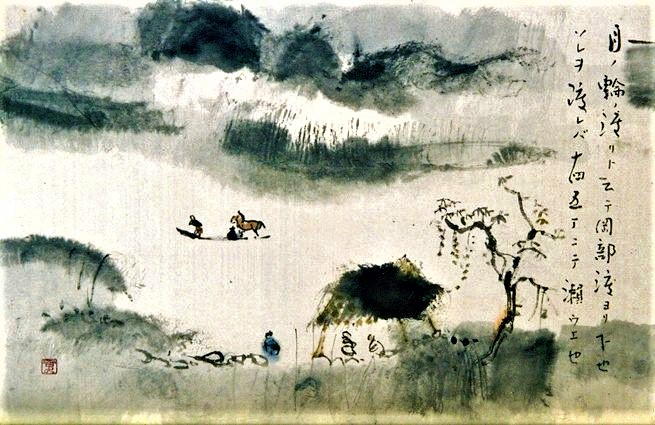

月の輪の渡を越えて、瀬の上といふ宿に出づ。

月の輪の渡を越えて、瀬の上といふ宿に出づ。

佐藤庄司が旧跡は、左の山ぎは一里半ばかりに有り。

飯塚の里、鯖野と聞きて、尋ね尋ね行くに、丸山といふに尋ねあたる。

これ庄司が旧館也。

麓に大手の跡など人のをしふるに任せて泪をおとし、又かたはらの古寺に一家の石碑を残す。

中にも二人の嫁がしるし先づ哀なり。

女なれどもかひがひしき名の世に聞えつるものかなと袂をぬらしぬ。

堕涙の石碑も遠きにあらず。

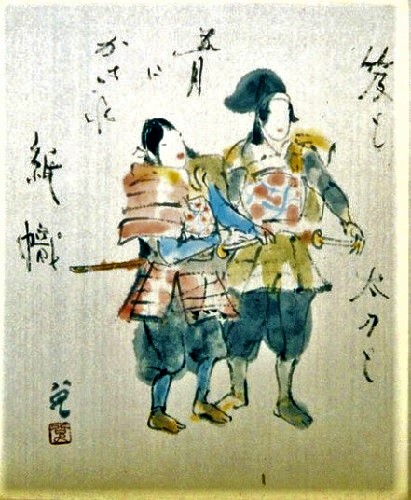

寺に入りて茶を乞へば、こゝに義経の太刀、弁慶が笈をとゞめて什物とす。

笈も太刀も五月にかざれ紙幟

五月朔日のことなり。

其の夜飯塚にとまる。

其の夜飯塚にとまる。

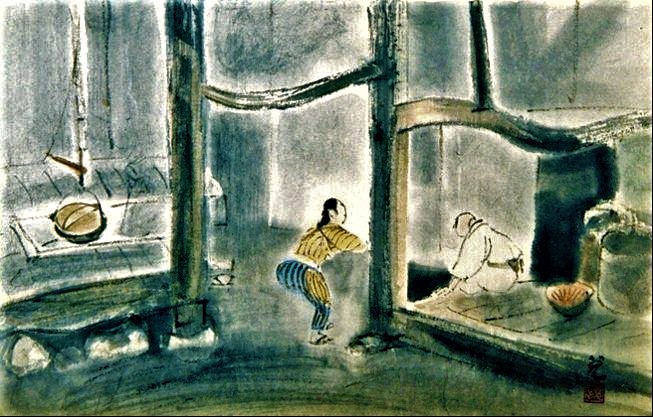

温泉あれば湯に入りて宿をかるに、土座に莚を敷きて怪しき貧家なり。

灯もなければ囲炉裏の火かげに寝所をまうけて臥す。

夜に入りて、雷鳴り雨しきりに降りて、臥せる上より漏り、蚤蚊にせゝられて眠らず。

持病さへおこりて消え入るばかりになん。

短夜の空もやうやう明くれば、又旅立ちぬ。

猶夜の

馬かりて

遥なる行末をかゝへてかゝる病覚束なしといへど、羇旅辺土の行脚、捨身無常の観念、道路に死なん是天の命なりと、気力

鐙摺、白石の城を過ぎ、笠島の郡に入れば、藤中将実方の塚はいづくの程ならんと人にとへば、これよりはるか右に見ゆる山ぎはの里を蓑輪・笠島といふ。

鐙摺、白石の城を過ぎ、笠島の郡に入れば、藤中将実方の塚はいづくの程ならんと人にとへば、これよりはるか右に見ゆる山ぎはの里を蓑輪・笠島といふ。

道祖神の社、かたみの薄今にありと教ふ。

このごろの五月雨に道いと悪しく、身つかれ侍れば、よそながら眺めやりて過ぐるに、蓑輪・笠島も五月雨の折にふれたりと、

笠島はいづこ

五月のぬかり道

岩沼に宿る。

武隈の松にこそ目さむる心地はすれ。

根は土際より二木にわかれて、昔の姿うしなはずと知らる。

先づ能因法師思ひ出づ。

往昔陸奥の守にて下りし人、此の木を伐りて名取川の橋杭にせられたる事などあればにや、松は此のたび跡もなしとは詠みたり。

代々あるは伐り、あるいは植ゑつぎなどせしと聞くに、今はた千歳の形とゝのほひて、めでたき松のけしきになん侍りし。

「武隈の松みせ申せ遅ざくら」と、挙白といふ者の餞別したりければ、

桜より松は二木を三月ごし

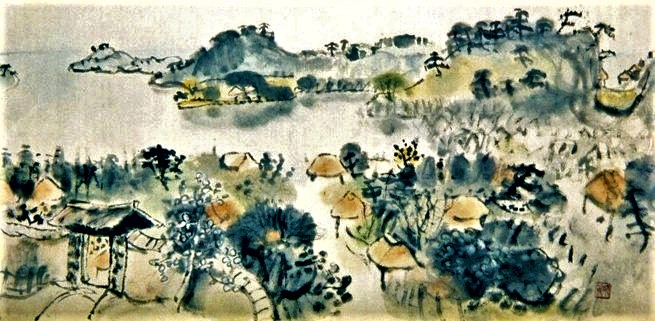

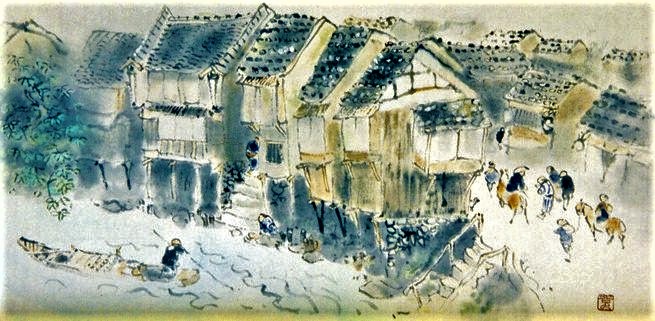

名取川を渡りて仙台に入る。

あやめふく日なり。

旅宿を求めて四五日逗留す。

ここに画工加右衛門といふ者あり。

聊か心あるものと聞きて知る人になる。

此の者、年比さだかならぬ名どころを考へ置き侍ればとて、一日案内す。

宮城野の萩茂りあひて、秋のけしき思ひやらるゝ。

玉田・横野・躑躅が岡はあせび咲く頃なり。

日影も漏らぬ松の林に入りて、こゝを木の下といふとぞ。

むかしもかく露深ければこそ、みさぶらひみかさとは詠みたれ。

薬師堂・天神の御社など拝みて、其の日はくれぬ。

猶松島塩竈の所々画にかきて送る。

かつ紺の染緒つけたる草鞋二足餞す。

さればこそ風流のしれもの、こゝに至りてその実をあらはす。

あやめ草足に結ばんわらぢの緒

かの画図に任せてたどり行けば、奥の細道の山際に

今も年々十符の菅菰を調へて国守に献ずといへり。

壺碑 市川村多賀城に有り。

つぼの石ぶみは、高さ六尺余、横三尺ばかりか。

苔を穿ちて文字幽なり。

四維国界の里数をしるす。

此城、神亀元年、按察使鎮守府将軍大野朝臣東人之所置也。

天平宝字六年、参議東海東山節度使同将軍恵美朝臣葛修造。

而十二月朔日 と有り。

聖武皇帝の御時に当れり。

昔よりよみ置ける歌枕多く語り伝ふといへども、山崩れ川落ちて道改まり、石は埋れて土に隠れ、木は老いて若木にかはれば、時移り代変じて、其の跡たしかならぬ事のみを、こゝに至りて疑なき千歳の記念、今眼前に古人の心を

行脚の一徳存命の悦び、羇旅の労を忘れて泪も落つるばかりなり。

それより野田の玉川、沖の石を尋ぬ。

末の松山は寺を造りて末松山といふ。

松のあひあひみな墓原にて、羽をかはし枝を連ぬるちぎりの末も、終はかくのごときと悲しさもまさりて、塩竈の浦に入相のかねを聞。

五月雨の空聊か晴れて、夕月夜かすかに、

五月雨の空聊か晴れて、夕月夜かすかに、

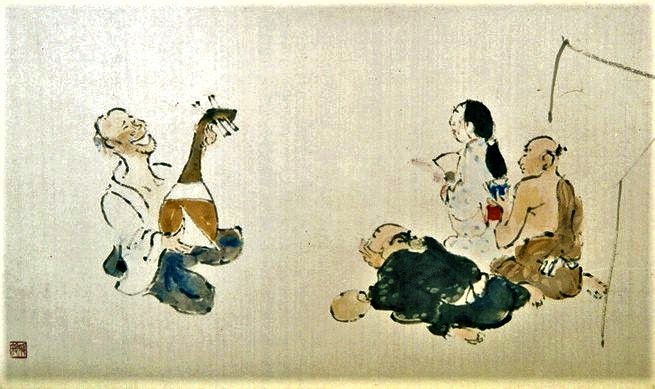

その夜目盲法師の琵琶をならして奥浄瑠璃といふ物をかたる。

平家にもあらず舞にもあらず、鄙びたる調子うちあげて、枕近うかしましけれど、さすがに辺土の遺風忘れざるものから、殊勝に覚えらる。

早朝塩竈の明神に詣づ。

国守再興せられて、宮柱ふとしく

かゝる道のはて塵土の境まで、神霊あらたにましますこそ吾が国の風俗なれと、いと貴けれ。

神前に古き宝燈有り。

かねの戸びらの面に、文治三年和泉三郎寄進とあり。

五百年来の俤、今目の前に浮びてそゞろにめづらし。

佳命今に至りて慕はずといふ事なし。

誠に人能く道を勤め義を守るべし、名も亦是にしたがふといへり。

日既に午に近し。

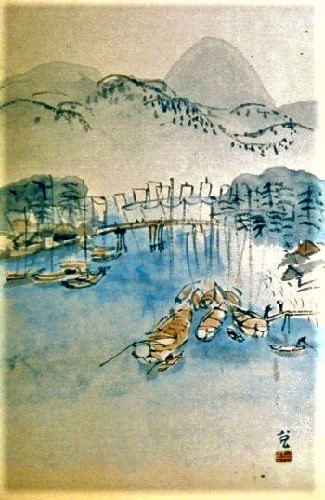

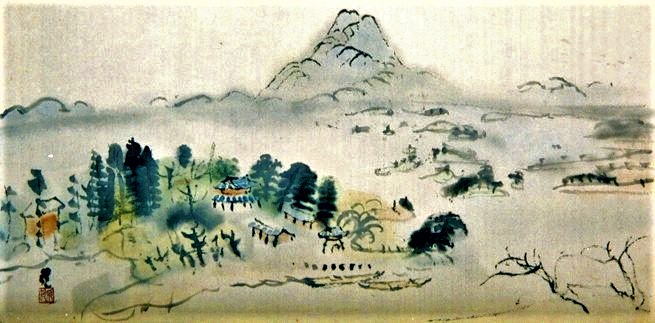

舟をかりて松島に渡る。

其の間二里余、雄嶋の磯につく。

東南より海を入れて、江の中三里、浙江の潮を湛ふ。

島々の数を尽して、

あるは二重にかさなり三重に畳みて、左にわかれ右に連る。

負へるあり抱けるあり、児孫愛すがごとし。

松の緑こまやかに、枝葉汐風に吹きたわめて、屈曲おのづから矯めたるが如し。

其の気色よう然として美人の顔を粧ふ。

ちはやぶる神の昔、大山祇のなせるわざにや。

造化の天工、いづれの人か筆を揮ひ詞を尽さん。

雄島が磯は地つゞきて、海に出でたる島なり。

雲居禅師の別室の跡、坐禅石など有り。

はた松の木陰に世を厭ふ人もまれまれ見え侍りて、落穗松笠など打烟りたる草の庵閑に住みなし、いかなる人とは知られずながら、先づ懐かしく立寄るほどに、月海にうつりて、昼のながめ又改む。

江上に帰りて宿を求むれば、窓をひらき二階をつくりて、風雲の中に旅寝するこそ、あやしきまで妙なる心地はせらるれ。

松島や鶴に身をかれ時鳥 曾良

予は口を閉ぢて、眠らんとしていねられず。

旧庵をわかるゝ時、素堂松島の詩有り、原安適松が浦島の和歌を贈らる。

袋を解いてこよひの友とす。

かつ杉風・濁子が発句あり。

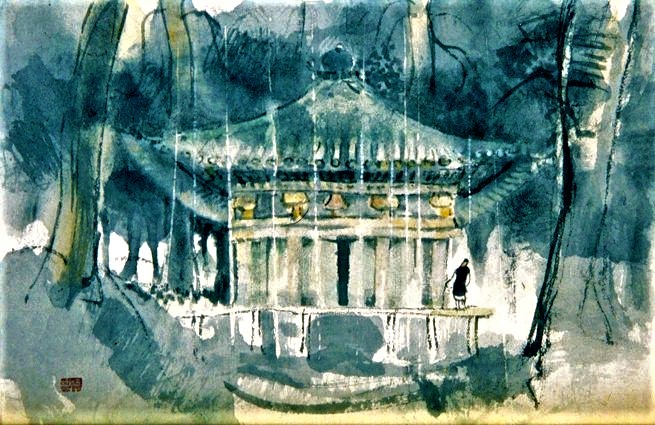

十一日、瑞岩寺に詣づ。

当寺三十二世のむかし、真壁の平四郎出家して、入唐帰朝の後開山す。

其の後に雲居禅師の徳化によりて、七堂甍改りて、金壁荘厳光を輝かし、仏土成就の大伽藍とはなれりける。

彼の見仏聖の寺はいづくにやと慕はる。

十二日、平泉と心ざし、あねはの松、緒だえの橋など聞き伝へて、人跡まれに、

こがね花さくと詠みて奉りたる金花山海上に見渡し、数百の廻船入江につどひ、人家地を争ひて竃の煙立ちつゞけたり。

思ひかけず斯る所にも来れる哉と、宿からんとすれど更に宿かす人なし。

漸くまどしき小家に一夜をあかして、明くれば又知らぬ道まよひ行く。

袖の渡り、尾ぶちの牧、真野の萱原などよそ目に見て、遥なる堤を行く。

心細き長沼にそうて、戸伊摩といふ処に一宿して平泉に至る。

その間二十余里ほどと覚ゆ。

秀衡が跡は田野に成りて、金鷄山のみ形を残す。

先づ高館にのぼれば、北上川南部より流るゝ大河なり。

衣川は和泉が城をめぐりて、高館の下にて大河に落入る。

康衡等が旧跡は、衣が関を隔てて南部口をさし堅め、夷をふせぐと見えたり。

国破れて山河あり、城春にして草青みたりと、笠うち敷きて時のうつるまで泪を落し侍りぬ。

夏草や兵どもが夢の跡

卯の花に兼房みゆる白毛哉 曾良

かねて耳驚かしたる二堂開帳す。

経堂は三将の像をのこし、光堂は三代の棺を納め、三尊の仏を安置す。

七宝散りうせて、珠の扉風に破れ、金の柱霜雪に朽ちて、既に頽廃空虚の叢となるべきを、四面新に囲みて甍を覆ひて風雨を凌ぐ。

暫時千歳の記念とはなれり。

五月雨の降りのこしてや光堂

南部道遥かに見やりて、岩手の里に泊る。

南部道遥かに見やりて、岩手の里に泊る。

小黒崎、みつの小島を過ぎて、鳴子の湯より尿前の関にかゝりて、出羽の国に越えんとす。

此の道旅人まれなる処なれば、関守にあやしめられて、

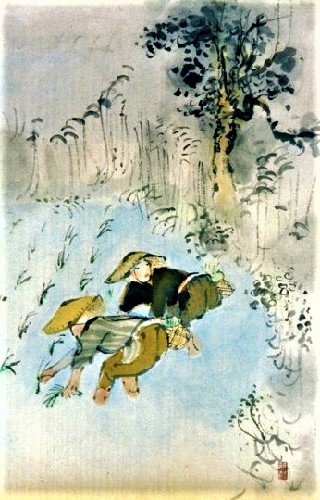

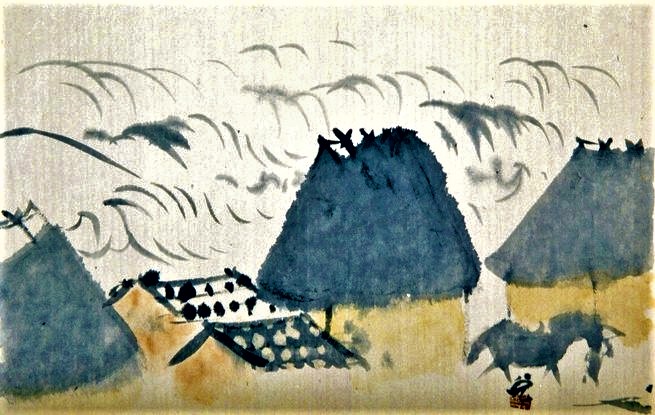

大山をのぼつて日すでに暮れければ、封人の家を見かけて

三日風雨あれて、よしなき山中に逗留す。

蚤虱馬の尿する枕もと

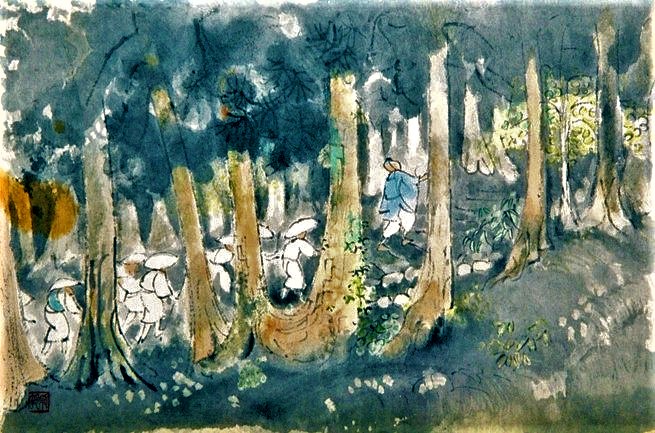

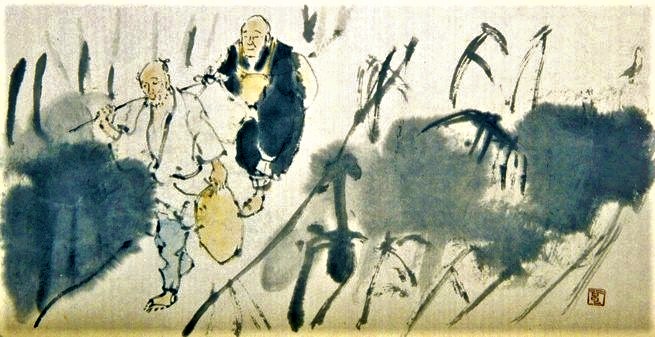

主の云ふ、是より出羽国に大山を隔てて道さだかならざれば、道しるべの人を頼みて越ゆべきよしを申す。

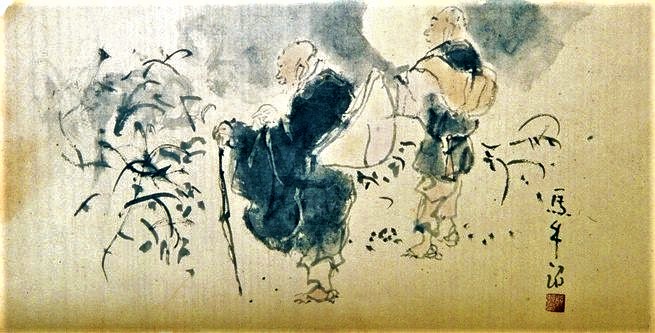

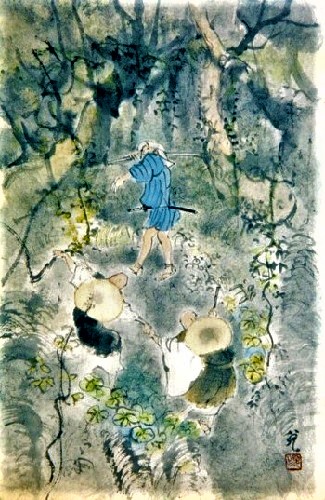

さらばと云ひて人を頼み侍れば、究竟の若者反脇指をよこたへ、樫の杖を携へて我々が先に立ちて行く。

けふこそ必ず危き目にも逢ふべき日なれと、辛き思ひをなして後について行く。

けふこそ必ず危き目にも逢ふべき日なれと、辛き思ひをなして後について行く。

主のいふにたがはず、高山森々として一鳥声きかず、木の下闇茂りあひて夜行くがごとし、雲端に土ふる心地して、篠の中踏み分け踏み分け、水をわたり岩に

かの案内せしをのこの云ふやう、此の道必ず不用の事あり。

恙なう送りまゐらせて仕合したりと、悦びて別れぬ。

あとに聞きてさへ胸とゞろくのみなり。

かれは富める者なれども、志いやしからず。

都にも折々かよひて、さすがに旅の情をも知りたれば、

凉しさを我が宿にしてねまる也

這出でよかひ屋が下の

眉掃を俤にして紅粉の花

蚕飼する人は古代のすがた哉 曾良

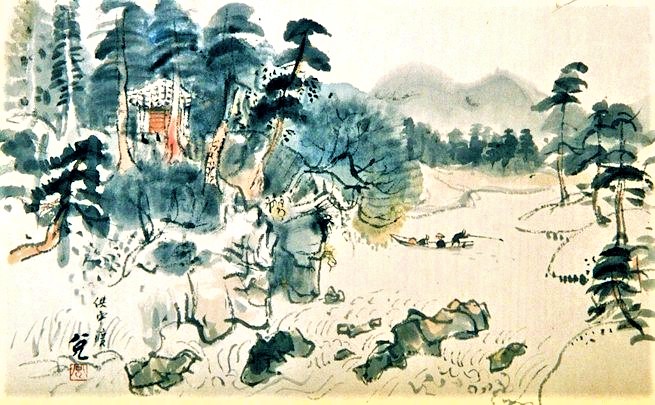

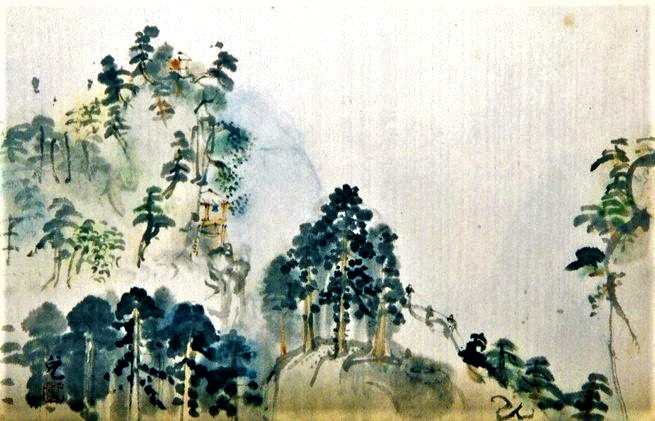

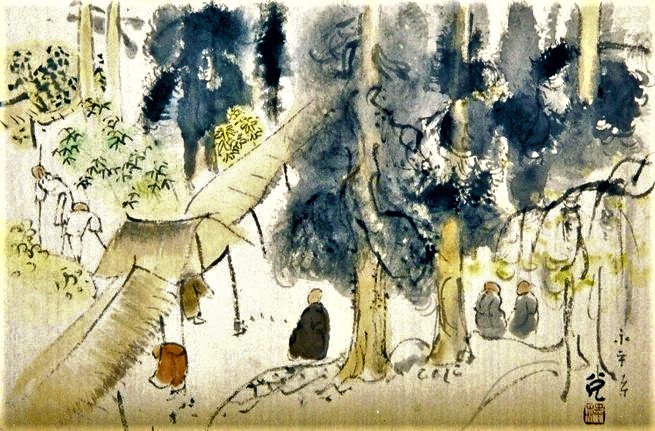

山形領に立石寺といふ山寺あり。

山形領に立石寺といふ山寺あり。慈覚大師の開基にて、殊に清閑の地なり。

一見すべきよし人々の勧むるによつて、尾花沢より取つてかへし、其の間七里ばかりなり。

日いまだ暮れず、麓の坊に宿かり置きて、山上の堂に登る。

岩に巌を重ねて山とし、松柏年ふり、土石老いて苔滑かに、岩上の院々扉を閉ぢて物の音聞えず。

岸を巡り岩を這ひて仏閣を拝し、佳景寂寞として心すみ行くのみ覚ゆ。

閑かさや岩にしみ入る蝉の声

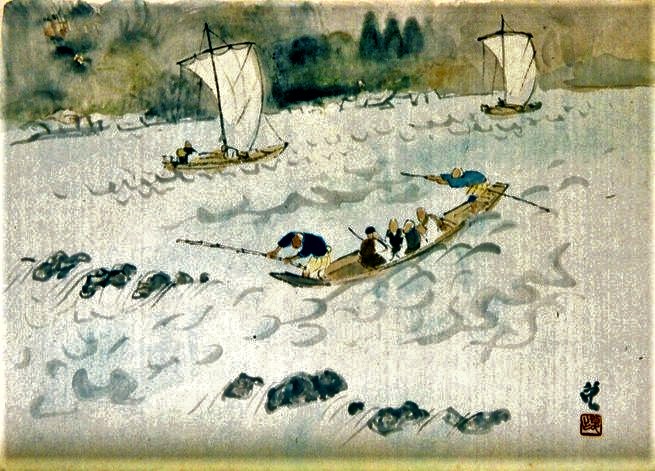

最上川乗らんと、大石田と云ふ所に日和を待つ。

こゝに古き俳諧の種こぼれて、忘れぬ花の昔をしたひ、

此の度の風流こゝに至れり。

最上川はみちのくより出でて、山形を水上とす。

碁点・隼などいふおそろしき難所あり。

板敷山の北を流れて、はては酒田の海に入る。

左右山覆ひ、茂みの中に船を下す。

これに稲つみたるをやいな舟といふならし。

白糸の滝は青葉のひまひまに落ちて、仙人堂岸に臨みて立つ。

水漲つて舟あやふし。

五月雨をあつめて早し最上川

六月三日、羽黒山にのぼる。

図司左吉といふ者を尋ねて、別当代会覚阿闍梨に謁す。

南谷の別院に舎して、憐愍の情こまやかにあるじせらる。

四日、本坊において俳諧興行。

ありがたや雪をかをらす南谷

五日、権現に詣づ。

当山開闢能除大師は、いづれの代の人といふ事を知らず。

延喜式に羽州里山の神社とあり。

書写、黒の字を里山となせるにや、羽州黒山を中略して羽黒山といふにや。

出羽といへるも、鳥の毛羽を此の国の貢に献ると風土記に侍るとやらん。

月山、湯殿を合せて三山とす。

当寺武江東叡に属して、天台止観の月明かに、円頓融通の法の灯かゝげそひて、僧坊棟をならべ、修験行法をはげまし、霊山霊地の験効、人貴びかつ恐る。

繁栄長へにして、めでたき御山と謂つべし。

八日、月山にのぼる。

笹を敷き篠を枕として、臥して明くるを待つ。

日出でて雲消ゆれば、湯殿に下る。

谷の傍に鍛冶小屋といふあり。

此の国の鍛冶霊水を選びて、こゝに潔斎して剣を打つ。

終に月山と銘を切つて世に賞せらる。

彼の龍泉に剣を

岩に腰かけてしばし休らふほど、三尺ばかりなる桜の蕾半ば開けるあり。

降りつむ雪の下に埋れて、春をわすれぬ遅桜の花の心わりなし、炎天の梅花こゝに薫るがごとし。

行尊僧正の歌の哀れもこゝに思ひ出でて、猶まさりて覚ゆ。

すべて此の山中の微細、行者の法式として他言する事を禁ず。

仍つて筆をとゞめて記さず。

坊にかへれば、阿闍梨の

凉しさやほの三日月の羽黒山

雲の峰幾つくづれて月の山

語られぬ湯殿にぬらす袂かな

湯殿山銭ふむ道の泪かな 曾良

羽黒を立つて、鶴が岡の城下長山氏重行といふ武士の家にむかへられて、俳諧一巻あり。

左吉も共に送りぬ。

川舟に乗りて酒田の湊に下る。

淵庵不玉といふ医師の許を宿とす。

あつみ山や吹浦かけて夕すゞみ

暑き日を海に入れたり最上川

江山水陸の風光数を尽して、今象潟に方寸をせむ。

江山水陸の風光数を尽して、今象潟に方寸をせむ。酒田の湊より東北の方、山を越え磯を伝ひいさごを踏みて、其の際十里、日影やゝ傾く

闇中に莫作して、雨も又奇なりとせば雨後の晴色又たのもしと、

其の朝、天よく

先づ能因島に舟をよせて、三年幽居の跡をとぶらひ、むかふの岸に舟をあがれば、花の上漕ぐとよまれし桜の老木、西行法師の記念を残す。

江上に御陵あり、神功后宮の御墓といふ。

寺を干満珠寺といふ。

此処に行幸ありし事いまだ聞かず。

いかなる事にや。

此の寺の方丈に坐して簾を捲けば、風景一眼の中に尽きて、南に鳥海天をさゝへ、其の影うつりて江にあり。

西はむやむやの関路をかぎり、東に堤を築きて秋田にかよふ道遥かに、海北に構へて浪うち入るゝ所を汐ごしといふ。

江の縱横一里ばかり、俤松島にかよひて又異なり。

松島は笑ふがごとく、象潟は怨むがごとし。

寂しさに悲しみを加へて、地勢魂をなやますに似たり。

象潟や雨に西施がねぶの花

汐越や鶴脛ぬれて海すゞし

祭礼

象がたや料理何くふ神まつり 曾良

岩上に

浪こえぬ契ありてやみさごの巣 曾良

酒田の

遥々のおもひ胸をいたましめて、加賀の府まで百十里と聞く。

鼠の関をこゆれば、越後の地に歩行を改めて、越中の国市振の関にいたる。

此の間九日、暑湿の労に神をなやまし、病おこりて事を記さず。

文月や六日も常の夜には似ず

荒海や佐渡に横たふ天の河

今日は親知らず子知らず・犬もどり・駒がへしなどいふ北国一の難所をこえて疲れ侍れば、枕引きよせて寝たるに、一間隔てて面の方に、若き女の声二人ばかりと聞ゆ。

今日は親知らず子知らず・犬もどり・駒がへしなどいふ北国一の難所をこえて疲れ侍れば、枕引きよせて寝たるに、一間隔てて面の方に、若き女の声二人ばかりと聞ゆ。年老いたるをのこの声も交りて物語するを聞けば、越後の国新潟といふ所の遊女なりし。

伊勢参宮するとて、此の関までをのこの送りて、あすは故郷にかへす文したゝめて、はかなき言伝などしやるなり。

「白波のよする汀に身をはふらかし、蜑のこの世をあさましう下りて、定めなき契日々の業因いかにつたなし」と、物いふを聞く聞く寝入りて、あした旅立つに、我々に向ひて、「行方知らぬ旅路のうさ、余り覚束なうかなしく侍れば、見えがくれにも御跡をしたひ侍らん。衣の上の御情に、大慈のめぐみをたれて結縁せさせ給へ」と泪を落す。

不便の事には侍れども、「我々は所々にてとゞまる方多し、只人の行くに任せて行くべし、神明の加護必ず恙なかるべし」と云ひすてて出でつゝ、哀れさ暫らく止まざりけらし。

一家に遊女もねたり萩と月

曾良にかたれば書きとゞめ侍る。

黒部四十八か瀬とかや、数しらぬ川をわたりて、那古といふ浦に出づ。

担籠の藤浪は春ならずとも、初秋の哀れとふべきものをと、人に尋ぬれば、これより五里磯づたひしてむかふの山陰に入り、蜑の苫ぶきかすかなれば、蘆の一夜の宿かすものあるまじと云ひおどされて、加賀の国に入る。

早稲の香や分け入る右は有磯海

卯の花山・くりからが谷を越えて、金沢は七月中の五日なり。

一笑といふ者は、此の道にすける名のほのぼの聞えて、世に知る人も侍りしに、去年の冬早世したりとて、其の兄追善をもよほすに、

塚も動け我が泣く声は秋の風

ある草庵にいざなはれて

秋凉し手毎にむけや瓜茄子

途中口金

あかあかと日は難面も秋の風

小松といふ所にて

しをらしき名や小松吹く萩薄

此の所太田の神社に詣づ。

実盛が甲、錦の切あり。

げにも平士の物にあらず。

実盛討死の後、木曾義仲願状にそへて此の社にこめられ侍るよし、樋口の次郎が使せし事ども、まのあたり縁紀に見えたり。

むざんやな甲の下のきりぎりす

山中の温泉に行くほど、白根が嶽あとに見なして歩む。

左の山際に観音堂あり。

花山の法皇三十三所の順礼とげさせ給ひて後、大慈大悲の像を安置し給ひて、

那智・谷組の二字を分ち侍りしとぞ。

奇石さまざまに、古松植ゑならべて、萱ぶきの小堂岩の上に造りかけて、殊勝の土地なり。

石山の石より白し秋の風

温泉に浴す。

其の功有明に次ぐと云ふ。

山中や菊は手折らぬ湯の匂

あるじとするものは、久米之助とて、いまだ小童なり。

彼が父俳諧を好み、洛の貞室若輩のむかしこゝに来りし比、風雅に辱しめられて、洛に帰りて貞徳の門人となつて世に知らる。

功名の後、此の一村判詞の料を請けずといふ。

今更昔がたりとはなりぬ。

曾良は腹を病みて、伊勢の国長島といふ所にゆかりあれば、先立ちて行くに、

行き行きて倒れふすとも萩の原 曾良

と書き置きたり。

行く者の悲しみ残る者のうらみ、隻鳧の別れて雲に迷ふがごとし。

予もまた

けふよりや書付消さん笠の露

大聖持の城外、全昌寺といふ寺に泊る。

大聖持の城外、全昌寺といふ寺に泊る。猶加賀の地なり。

曾良も前の夜この寺に泊りて、

と残す。

一夜のへだて千里に同じ。

吾も秋風を聞きつゝ衆寮に臥せば、明ぼのの空近う読経声すむまゝに、鐘板鳴つて食堂に入る。

けふは越前の国へと心早卒にして堂下に下るを、若き僧ども紙硯をかゝへ、階のもとまで追ひ来る。

折ふし庭中の柳散れば、

庭掃きて出づるや寺に散る柳

取りあへぬさまして、草鞋ながら書き捨つ。

越前の境、吉崎の入江を舟に棹して、汐越の松を尋ぬ。

越前の境、吉崎の入江を舟に棹して、汐越の松を尋ぬ。終宵嵐に波をはこばせて

月を垂れたる汐越の松 西行

此の一首にて数景尽きたり。

若し一辨を加ふるものは、無用の指を立つるがごとし。

丸岡天龍寺の長老、古きちなみあれば訪ぬ。

又金沢の北枝といふ者、かりそめに見送りて此処まで慕ひ来る。

所々の風景過さず思ひつゞけて、折節あはれなる作意など聞ゆ。

今既に別にのぞみて、

物書て扇引きさく余波かな

五十丁山に入つて永平寺を礼す。

道元禅師の御寺なり。

福井は三里ばかりなれば、夕飯したゝめて出づるに、たそがれの路たどたどし。

いづれの年にか江戸に来りて予を訪ぬ。

遥か十とせ余りなり。

いかに老いさらぼひてあるにや、

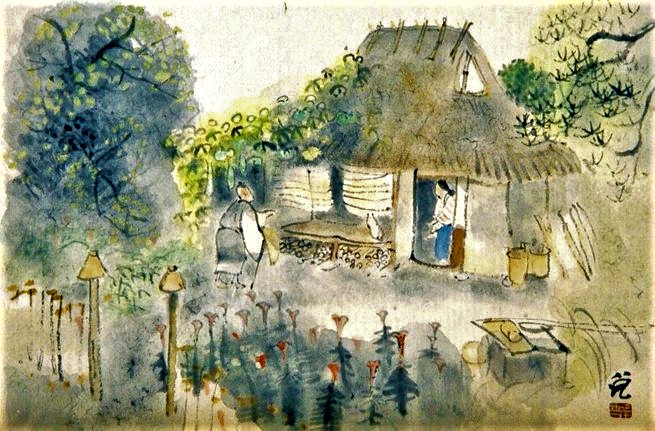

市中ひそかに引入りて、あやしの小家に夕顔へちまの這ひかゝりて、鶏頭箒木に戸ぼそを隠す。

さては此の内にこそと門を叩けば、侘しげなる女の出でて、いづくよりわたり給ふ道心の御坊にや。あるじは此のあたり何がしと云ふものの方に行きぬ。

もし用あらば尋ね給へといふ。

かれが妻なるべしと知らる。

昔物語にこそかゝる風情は侍れと、やがて尋ね逢ひて、その家に二夜泊りて、名月は敦賀の湊にと旅だつ。

等栽も共に送らんと、裾をかしうからげて、路の枝折とうかれ立つ。

漸く白根が嶽かくれて、比那が嵩顕はる。

あさむつの橋を渡りて、玉江の蘆は穂に出でにけり。

鴬の関を過ぎて湯尾峠をこゆれば、燧が城・帰山に初雁を聞きて、十四日の夕暮敦賀の津に宿をもとむ。

その夜月殊に晴れたり。

明日の夜もかくあるべきにやといへば、越路のならひ猶明夜の陰晴はかりがたしと、あるじに酒すゝめられて、気比の明神に夜参す。

仲哀天皇の御廟なり。

社頭神さびて、松の木の間に月のもり入りたる、おまへの白砂霜を敷けるが如し。

往昔遊行二世の上人、大願發起の事ありて、みづから草を刈り、土石を荷ひ、泥濘をかわかせて、参詣往来の煩なし。

古例今に絶えず。

神前に真砂を荷ひ給ふ。

これを遊行の砂持と申し侍ると、亭主の語りける。

月清し遊行のもてる砂の上

十五日、亭主の詞にたがはず雨降る。

十五日、亭主の詞にたがはず雨降る。名月や北国日和さだめなき

十六日、空霽れたれば、ますほの小貝拾はんと、

海上七里あり。

天屋何がしといふもの

浜はわづかなる海士の小家にて、侘しき法華寺あり。

こゝに茶を飲み酒をあたゝめて、夕暮の淋しさ感に堪へたり。

寂しさや

寂しさや須磨に勝ちたる浜の秋

波の間や

小貝にまじる萩の塵

其の日のあらまし、等栽に筆をとらせて寺に残す。

露通も此の湊まで出むかひて、美濃の国へと伴ふ。

露通も此の湊まで出むかひて、美濃の国へと伴ふ。駒にたすけられて、大垣の庄に入れば、曾良も伊勢より来り合ひ、越人も馬をとばせて、如行が家に入り集まる。

前川子、荊口父子、其の外親しき人々日夜とぶらひて、蘇生の者に逢ふがごとく、かつ悦びかついたはる。

旅の物うさもいまだ止まざるに、長月六日になれば、伊勢の遷宮拝まんと又舟にのりて、

蛤のふた見にわかれ行く秋ぞ